SEARCH

时间: 2024-07-28 03:32:11 | 作者: 根茎类

作者:贾连翔(清华大学出土文献研究与保护中心、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台副教授)

新一辑清华简整理报告刊布了两种珍贵的先秦“乐”类佚籍,笔者此前曾撰文介绍了一些初步认识(《清华简〈五音图〉〈乐风〉两种古乐书初探》,《中国史研究动态》2023年第5期)。其中《五音图》对战国时期的标音方式及其原理有较为系统的体现,尤其引人关注。《五音图》的结构是开展相关研究的前提,对这个结构的复原曾面临很大困难,这里有必要先将我们的复原思路和过程进行说明。

这组竹简现存36枚,缀合后有35支,其中9支有残损,完整竹简长19.3cm、宽0.5cm,两道编,入藏时已完全散乱,简上无编号,简背无划痕。正面书写的内容十分特别,可分为四类:(1)中部绘有线支,单支简上通常书写两个字,上下分布,方向正倒相对,各简位置不同;(3)只书写墨块者8支,单支简上通常也是上下两个,各简位置不同;(4)空白无字者1支。复原工作可概括为四个步骤:

其一,由于简上文字正倒相对,因此就需要先确定竹简的放置方向。经观察发现,这些简的两道编痕距两个简端的位置有差,分别是3.8cm和5.0cm,可据此统一竹简的放置方向。从大量出土竹书实物看,其编绳契口通常位于竹简的右侧,可再据之将距简端3.8cm的编痕视为上道,距简端5.0cm的编痕视为下道。

其二,确定竹简方向后,第(1)组中部绘有线支竹简,显现出了较为显著的规律。经编连我们惊奇地发现,这些线条能恢复为一个由五条线段勾连而成的五角星。五角星原应跨简15-20(为便于说明,本文皆用复原后的竹简序号进行称引),其中简19已佚失,五角星上角位于简18上,致使重心略向左偏移。

其三,在简18上,与五角星上角相对,依次倒书有“上宫”“大宫”“少宫”“诃”4个音名,每个音名下都有一个墨块作为界格,对这一格式规律的认识,是复原工作的重要突破口。经反复排列,第(2)、(3)组的内容恰好可以对应五角星的剩余四角,按向四隅方向发散书写的规律进行依次编连。编连后可知,简9已佚失,原内容应是两个墨块;简6上段残损,缺失了一个墨块;简5系根据编绳位置遥缀,下端残损,应缺失了一个单字音名,可补为“巽”;简2、3上部残损,所缺之处尚可容下一个音名。

其四,按照竹书书写的一般规律,将空白简置于左侧篇末(简37)。简33-37简背尚存有一组能够衔接的编绳痕迹,可对此提供佐证。

经过上述工作,一幅古音图便呈现在我们面前。这幅图的形式犹如帛书,一些细节能反映出它经过精心设计。从五角星的绘制看,全篇应是先编后写的,方法近似清华简《筮法》的人身图、卦位图部分。我们推测全篇原有简37支,其展开宽度已与简长十分接近,原图应是按正方形特别制作。前文提到的五角星重心向左偏移,应是为了更靠近宽度中央。从全图结构看,若右上方简2、3残损处不记音名,则有失平衡感,因此我们试补了“终反”,当然这处补文尚存疑问。至于左侧的空白简,从左下方的角组最末两个音名将墨块紧凑书写的情况看,似乎是为书写题记所作的预留。

《五音图》以五角星为中心,从其上角开始,依逆时针序分别记载了宫、商、角、徵、羽五组音阶异名,它们可按通行文字依次转写为,宫组:上宫、大宫、少宫、诃;商组:逝商、上商、右商、左商、少商;角组:逝角、上角、大角、右角、左角、角反;徵组:上徵、右徵、少徵、[巽]、巽反;上羽、大羽、左羽、终、[终反?]。音阶异名的前、后缀修饰词,多曾见于以曾侯乙墓钟磬为代表的出土乐器铭文以及一些传世文献,可按高音至低音总结为:“反—少—左—右—大—上—逝”。

我之前曾提出这些修饰词具有两两对应的特点,据之能对这一标音体系形成两点认识。一是在“反”“少”之间应有“下”,《国语·周语下》见有“下宫”,曾侯乙墓钟铭屡见“下角”皆可为证。《五音图》没有记“下”音,却在宫、徵、羽三组的高音区分别记有“诃”“巽”“终”,这些单字音名在本图中很可能指代“下”音。尤其在徵组中,拟补把握比较大的“巽”,位于“巽反”和“少徵”之间,可为此提供支持。

二是在“左”“右”之间还应有正音的位置,从新出齐国石磬铭文“中商”来看,正音可加“中”来修饰。《五音图》之所以省略了正音,应与五角星的各角本就有此指示意义有关。于是,音名修饰词的完整等次序列可推为:“反—下—少—左—中—右—大—上—逝”,它们与五音配合就可有45个音阶异名,形成一个基本标音体系。

这个标音体系最令人困惑的是有9种音程等次。受人类听觉的限制,无论古代还是现代,大多数音乐实践都在2至5个八度音之内,先秦乐器所能演奏的音域,目前也以曾侯乙墓编钟所跨5个八度为最广。上述9种等次若视为9个八度音,显然是有违实际的。因此在整理小组讨论时有学者提出,“右—大—上—逝”同表低八度音,“左—少—反”同表高八度音,“巽反”是高八度之高八度的徵音,加上省略的五正音,《五音图》实际为4个八度。可是,图中各组内的音名是严格按照一定等次序列书写的,如果“右—大—上—逝”这些相邻修饰词的音名之间的音程无差别,似并不合理。我过去推测:“这些相邻修饰词之间的音程很可能本不固定,标音体系只是在理论上用以区别音阶的相对高低关系,它们只有在进行音乐实践时才会形成具体的音程。”恐怕也不合适。

现试提出一个新看法,这要从五角星的功能说起。五角星由“宫—徵”“徵—商”“商—羽”“羽—角”“角—宫”五条连线构成,若从“宫—徵”起始,其顺序与《管子·地员》《淮南子·地形训》等所载的五音生成顺序相合,应是“三分损益法”的直接体现。按《地员》所载,“三分损益法”包括“三分损一”和“三分益一”,前者就是将基音乘以(3-1)/3,2/3的倒数3/2就是纯五度的音程系数,后者就是乘以(3+1)/3,4/3就是纯四度的音程系数。此法与十二律结合,可将一个八度分为十二个不完全相等的半音。曾侯乙墓编钟用除“角”外的四音配合“四曾”“四角”“四辅”的方式,对这些半音进行标示,可能是一种地方标音特色。

“三分损益法”有两个有必要注意一下的地方,一是有“先益后损”和“先损后益”两种,前者本于《管子·地员》,后者见于《吕氏春秋·音律》《史记·律书》《淮南子·天文训》以及放马滩秦简《日书》乙种等。传统十二律推算采用“先损后益”,按一益一损的顺序,可是,由蕤宾生大吕时本应是“损”,为了保持一个八度,则变为“益”。二是从黄钟生至第十二次,由于音差而无法再生回黄钟,《天文训》称其为“极不生”,因此一般算到十二次便停止了。我曾强调《五音图》的特点是有“角—宫”这一循环相生之线,也就从另一方面代表着这些音名可能是依“三分损益法”一直推算而成,为了保持八度音程和修饰音的高低规律,其中可能也存在损益调整。

我们不妨做一点推测。如果以正音宫为基音,假设其相对波长是1,按“三分损益法”,可试拟表1。

表中有两点要说明,一是按“三分损益法”(表中“损”指“三分损一”,即前一个数乘以2/3,“益”指“三分益一”,即前一个数乘以4/3)推演5的倍数次,无论如何都无法回到宫音,其中应存有一定校正,于是我们拟将宫反、少宫、大宫、逝宫分别校正为宫的纯八度音程(即分别乘以1/4、1/2、2、4)。二是从宫开始,采用了“先损后益”,直至由“中”音转入“左”音,即由角生左宫,都是“一损一益”,可是由左宫再生左徵,若继续“益”,则会打破音名修饰词的高低序列,因此我们参考蕤宾生大吕时的情况,将之变为“损”,下宫生下徵、右宫生右徵、上宫生上徵都是如此。这样一来,此标音体系的音域可以在5个八度之内,而且每个音的纵列都能保持一致的相对高低关系。

将此验诸曾侯乙墓编钟铭文也并无抵牾。过去知道“大”“逝”皆为正音的低音,“少”“下”“反”皆为正音的高音,现在看来“大”为低八度,“逝”为“大”之低八度,“少”为高八度,“反”为“少”之高八度,故在钟铭中也称“少某之反”。

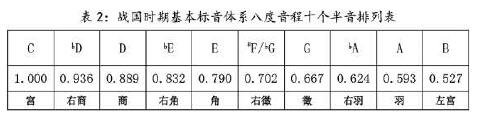

一般认为,中国古代音乐是由五声音阶发展至六声、七声音阶,这一过程自然要遇到小二度音程音名的标示问题。“变宫”“变徵”可能是这种尝试的在古书记载中的遗存,从另一角度看,十二律也是增加“半音”所形成的。《五音图》所呈现的基本标音体系,理应也要满足半音标记的需求。在我们的推拟中,每相邻的三个修饰词所记音名,其中必有一个纯八度(相对波长比为2∶1)和一个小二度(相对波长比为18:17)音程。例如,宫与少宫为纯八度,左宫与少宫为小二度;上商与右商为纯八度,与大商为小二度等等,这样就能轻松实现半音的标示。如果以宫的音高为“C”,可排拟表2,其中“右徵”较为特别,它与“徵”为小二度,与“角”为大二度。

当然,我们推拟的这一标音体系本质上是一个理论模型,至于是否要使用其中某一个音名,则要看具体音乐实践的需要。同时,标音体系表示的是相对音位,具体音高要靠律均来定。《五音图》本身应具有一定的实际用途,因此只记载了一部分音名,我曾根据其音名数量,猜想它是用于“瑟”的标音。这些看法是否能成立,还要请大家批评指正。